प्रसिद्ध फिल्म लेखक गुलशन नंदा से आपकी बातचीत

मेरे बी.एस.सी. की परीक्षा में शामिल होने की कभी नौबत नहीं आयी देश का बंटवारा हो गया और मुझे शेष परिवार के साथ दिल्ली चले आना पड़ा। परिस्थितियों के दबाव ने मुझे हरचंद लिाखने-लिखाने से दूर रखा।

एम.बी. नंदा, मेरे बड़े भाई, तब दिल्ली में ही चश्मों की एक दुकान करते थ। मेजर आप्टीकल कंपनी-कनाट प्लेस में। मैंने उसी में नौकरी कर ली।

निराशा ने मेरे ऊपर काफी असर दिखाया। कहानी उपन्यास लिखने की सुविधा छिन गयी थी। मैं बहुत खोया-खोया रहता था। शायद काम-धाम में भी गड़बड़ी कर जाता था। धीरे धीरे मैंने सरे-आम यह जाहिर करना शुरू कर दिया कि नौकरी मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, करना तो मुझे कुछ और है। कहानियां वगैरा लिखता और छपाता रहा। यह बस साथ साथ चलता रहता, पर एक दुर्घटना हो गयी।

मेरे भाई के हिस्सेदार ने मेरी जोरदार शिकायत कर डाली। पिताजी और भाई - सबने मेरी खबर ली। बलपूर्वक मेरे दिमाग में यह बात ठूंसने की कोशिश की कि लेखक बनने के मेरे इरादे भले नहीं थे, भूखों मरने का सरंजाम पे। बात बुल्कुल ठीक थी, पर मैं भी लाचार था।

शिकश्त भी नहीं मानना चाहता था मैं। सिर्फ इसलिए कि मुझे निकम्मा न समझ जाये, मैंने पूरा मन मार कर छः महीने की ट्रेनिंग ली और चश्मे के लैंस बनाने की एक फैक्ट्री खोली, घर वालों की शिकायतें जैसे ही कम हुई, मैंने फिर नकेल तोड़ डाली।

मेरा पहला उपन्यास

कु. कमलिनी दलाल (बड़ौत), विपिन चावला (इंदौर), मणिशंकर राव (भोपाल), सुजीतकमार (सिवान), शमीम मुहम्मद खान (जोधपुर) और शिवाजी हरवाणी (अमरावती) पूछते हैं कि मेरा पहला उपन्यास कौन-सा था, कैसे लिखा गया - वगैरा-वगैरा। धर्मवीर गांधी (नागपुर) शम्मी टंडन (उज्जैन), जयदेवप्रसाद (पटना), मुन्नलाल पासी (कलकत्ता), बंशीलाल (कानपुर), कैलाशचंद्र शिवोड़े (जयपुर), बलवंत नेगी (नैनीताल) और पवनकुमार (जयपुर) इसी बात को फिल्म लेखन की शुरूआत (कब, क्यों और कैसे?) तक पूरा करने का आग्रह करते हैं। अपने संघर्षमय जीवन से अलग करके इसे बताना मेरे लिए मुश्किल है।

1950-51 में मैंने फैक्ट्री खोली थी। दिन का ज्यादातर वक्त मजदूरों की देख-भाल में कटता था। बीच-बीच में दस-दस पंद्रह-पंद्रह मिनट का आराम मिलता था। उसी में मैं कुछ लिखने की कोशिश करता रहता- हिसाब-किताब और कारोबार के साथ साथ। पांच-छः महीने बाद मेरे पास पांच सौ से ज्यादा पृष्ठों का एक पूरा उपन्यास तैयार हो गया। यह था 'घाट का पत्थर', जिसके मुख्य पात्र, दीपक और लिली, निश्चत रूप से मेरी उस समय की मनःस्थिति की उपज थे। बहरहाल 1952 में यह छपा और इसकी पहली कापी मैंने खुद बेची। अपने पिताजी को-तीन रुपये में।

हाथों-हाथ यह बिक गया, 'सरिता' में तब इसकी समीक्षा हुई और इसे सराहा गया। इस घटना ने मुझे असीम आत्मविश्वास दिया। परिवार में मेरा विरोध कुछ कम हुआ। तेईस बरस का था तब मैं। इसके साथ ही मेरा व्यापार भी चौपट होना शुरू हो गया। इसके कुछ और भी कारण थे।

अगले साल दूसरा उपन्यास 'जलती चट्टान' छपा। 1957 तक शायद दस उपन्यास मेरे हो चुके थे, लेकिन हाल बहुत बुरा था। दिमाग में फिल्म का कीड़ा बहुत जोर से रेंगने लगा था। बंबई की राह ली।

जैसे आया वैसे गया

बड़े नेक इरादे थे। शराब वगैरा का मुझे कोई चस्का नहीं था। शरीफों की तरह, थोड़ी गुरबत से, साल भर काटने लायक बैंक-बैलेंस ले कर मैं नसीब आजमाने चला। एक दोस्त होता था। घाटकोपर में उसकी फैक्ट्री थी। वहीं मैंने पड़ाव डाला। रात ग्यारह-बारह बजे के करीब वहां का काम बंद होता तो मुझे प्रवेश मिलता। सुबह आठ बजे वहां काम शुरू होता, जिससे पहले मुझे निकलना ही पड़ता।

वादे मुझे खुब मिले। एस. मुखर्जी (फिल्मिस्तान) और स्व. अडवानी साहब सहित। राजेन्द्र सिंह बेदी ने भी सहायता का वचन दिया। इसी तरह वह बैंक-बैलेंस खत्म हो गया, जिसके बाद न रुकने की मैंने कसम खा रखी थी। इधर रुपये खत्म हुए उधर मेरे मन में फिल्मों और फिल्म वालों के प्रति ढेर-सी नफरत जमा हो गयी। इसी नफरत को ले कर मैं दिल्ली लौट गया।

फिर मैं फिल्मों के पास नहीं गया। फिल्में ही मेरे पास चल कर आयीं।

दिल्ली लौट कर मैं फिर चश्मों की मार्केट में दाखिल हो गया। लेकिन इस बार मैंने नौकरी की - सेल्समैन की। मैं जान चुका था कि लिखने को साथ रख कर अपना व्यापार करना मुमकिन नहीं था।

पाकेट बुक्स ने (1958) मुझे बड़ा लाभ पहुंचाया। मेरी लोकप्रियता ईष्र्याजनक सीमाओं तक पहुंचने लगी थी। खास कर 'पत्थर के होंठ' छपने के बाद। इन्हीं दिनों मुझे मद्रास के निर्माता एल.वी. प्रसाद का एक पत्र मिला कि वे इसे फिल्म बनाने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। फिल्म वालों के बारे में कोई नेक राय न होने के कारण मैंने इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। पर, हां मन में लड्डू जरूर फूटने लगे, उसी साल मेरी शादी हो गयी।

1959 में प्रसाद दिल्ली आये - अपने किसी काम से। उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया। इस भेंट का परिणाम यह हुआ कि 'पत्थर के होंठ' के फिल्म निर्माण संबंधी अधिकार मैंने उन्हें दे दिये। इसके दो महीने बाद अंजलि देवी ने 'अंधेरे चिराग' के अधिकार प्राप्त कर लिये। 1960 में कभी गुरु दत्त ने मुझे बंबई बुलाया और मैंने 'नील कमल' के अधिकार दे दिये।

इसके साथ ही मैंने एस.डी. नारंग के लिए 'शहनाई' और पन्नालाल माहेश्वरी के लिए 'काजल' पर काम शुरु कर दिया।

लेकिन फिल्मी दुनिया का हिसाब-किताब बड़ा अजीब है।

प्रसाद ने पहले दूसरों का नतीजा देख कर कदम उठाने की गरज से 'पत्थर के होंठ' का काम शुरू ही नहीं किया। माहेश्वरी की ’कोबरा गर्ल’ थोड़ी ढीली गयी तो उन्होंने भी 'काजल' की रफ्तार धीमी कर दी। 1962 में 'अंधेरे चिराग' पर बनी अंजलि देवी की फिल्म 'फूलों की सेज' बाजार में आयी तो फ्लाप हो गयी। गुरु दत्त इस बीच स्वर्गवासी हो गये। बड़ा कष्ट हो गया।

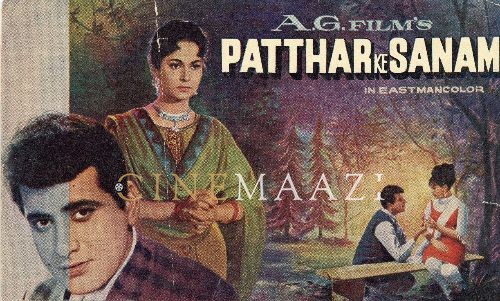

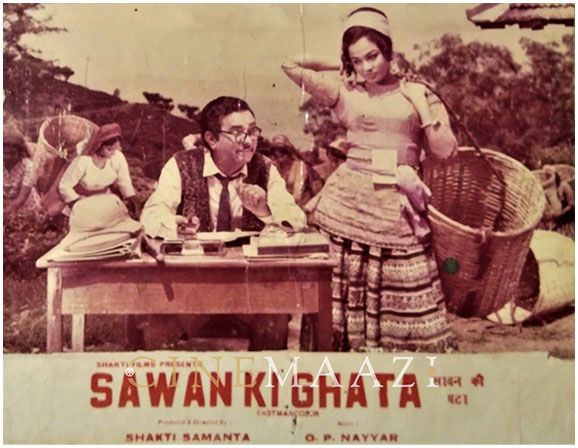

’काजल’ के प्रदर्शित होने तक का दौर काफी तकलीफदेह रहा। इसके हिट होते ही 'शहनाई', 'सगाई', 'पत्थर के सनम', 'सावन की घटा' और 'वासना' इत्यादि पर काम चल निकला। ये प्रदर्शित भी हुईं। ठीक-ठाक ही गयीं, लेकिन मेरी पहली बेची हुई कहानी- 'पत्थर के होंठ' पर प्रसाद फिल्म प्रदर्शित कर सके तो 1970 में ही।

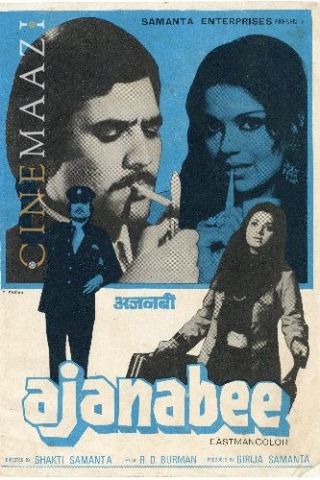

इसके अलावा 'कटी पतंग', 'नील कमल' (जिसे बाद में माहेश्वरी ने ही बनाया), 'सावन की घटा’, 'नया जमाना’ प्रदर्शित हो चुकी हैं। 'चिनगारी', 'शर्मिली', 'छोटे सरकार', 'अनोखी पहचान', 'सौगंध’ और 'दो आंखें' शीघ्र ही प्रदर्शित हो जायेंगी।

ऊपर की पंक्तियों में अशोककुमार (सुरत), विनेश माथुर (मड़ता सिटी, नागौर), कमल तनवानी (भोपाल), प्रकाश पोद्दार (दरभंगा), गोविंदराम अग्रवाल (राऊरकेला), समीउद्दीन (उझानी, बदायूं), आदित्यकुमार विनोद (सिवान, सारन), भक्कुलाल सावड़ा (निजामाबाद), बलभद्र प्रसाद (फैजाबाद), राधेश्याम पाहवा (राजेन्द्रनगर) और बक्सर के नागेन्द्र कमार पांडेय के प्रश्नों का समाधान हुट जाता है।

मेरी पंसंद

आलोक रस्तोगी (इलाहाबाद), भगवतीलाल माथुर (बीकानेर), पùचंद ढाबरिया (गुलाबपुरा, राजस्थान), प्रभागर मोघ (चिपलून, रत्नागिरी), महाकाली राव (भोपाल) और आर.पी. कोष्टा (कटनी) पूछते हैं कि मैंने आज तक कितने उपन्यास कुल लिखे है? उनमें से कौन सा जनता ने सब से ज्यादा पसंद किया है और कोन-कौन-सा मुझे सब से ज्यादा पसंद है।

संक्षेप में, मैंने तीस के लगभग उपन्यास लिखे हैं। बिक्री की संख्या को देखते हुए इनमें से अधिकांश पसंद किये गये। 'सिसकते साज', 'पत्थर के होंठ', 'नील कमल', 'कलंकिनी' बहुत ही ज्यादा लिये गये। मेरे ताजा उपन्यास 'नीली झील के पार' तो इन सब से ऊपर है।

इनमें 'माधवी' को भी जोड़ दें तो यही पसंद मेरी पसंद भी होगी।

- मेरे उपन्यासों पर सफल फिंल्में बनने का प्रमुख कारण क्या है? जयपुर से गुलाब राय पंजवानी पूछते हैं।

मेरे खयाल से वे बहुत चित्रात्मक है, इसलिए उनकी पटकथा लिखने में कठिनाई भी नहीं होती और तारतम्य भी बेहतर रहता है। दूसरे वे भावनापूरित होते है, हर तरह के भावों से छलछलाते।

- इंदौर के रामचंद्र जाखरिया पूछते हैं, मैं किस भाषा में लिखता हूं?

मेरे निकट भाषा एक ही है- हिन्दी। मेरे साथ एक ही दिक्कत है, मैं हिंदी देवनगरी में नहीं अरबी लिपि में लिखता हूँ जिसे कुछ लोग जल्दबाजी में उर्दू कह देते हैं। मुझे बाद में अपनी पांडुलिपियां देवनगरी में करवानी पड़ती है।

मेरे कुछ पाठकों और दर्शकों का रुख थोड़ा आलोचनात्मक हैं। मैं अपने ढंग से इनका समाधान अवश्य ही करना चाहूंगा। क्षमा चाहूंगा, अधिक विस्तार में न कह पाने के लिए।

- श्रीमती विंता सहाय (बेगुसराय, मुंगेर) कहती हैं 'फिल्मों में प्रवेश करने के पूर्व आप के उपन्यासों के नायक-नायिका वक्त के कठोर पजों द्वारा एक-दूसरे से अलग हो जाते थे। मसलन 'कलंकिनी', 'नीलकमल', 'एक नदी दो पाट' इत्यादि। पर अब नहीं... ऐसा क्यों?'

ऐसी कोशिश तो मेरी तरफ से नहीं रही। यह एक संयोग हो सकता है। मैं जोर दे कर यह कहना चाहूंगा कि मैं पहले उपन्यास लेखक हूँ, फिर फिल्म लेखक। मेरे पाठकों में मेरी लोकप्रियता से चकिंत हो कर ही मुझे फिल्मों में बुलाया गया था। अपनी ओर से तो मैं चाह कर भी फिल्म लेखक नहीं था, न हो सका। इसलिये, अगर मेरे दृष्टिकोण में इस तरह का फर्क आया भी है तो फिल्मों से प्रभावित हो कर नहीं, अपने पाठकों से प्रभावित हो कर।

This is a reproduced article from Madhuri, May 14, 1971 issue.

The images used in the article are from the Cinemaazi archive and were not part of the original article.

About the Author

.jpg)