कृतिदेव यहां मैं, तनूजा, स्वीकार करती हूँ

मेरे एक शुभचिंतक है, घर में जिनकी बात सुनी जाती थी-’नहीं, तनू, तुम ऐसा नहीं करोगी।’ ’देखो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और यह अच्छा है।’ ’मैं देखता हूँ, कैसे तुम मेरी बात टाल कर अपनी मरजी का काम करती हो। खबरदार अगर ऐसा किया।’ ’मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ, आदमी सफल तब होता है, जब वह अनुभव की बात मानता है, वगैरह। नसीहत की खाल ओढ़े हुए ये मेरे रास्ते में रोड़े, जिन्हें कई बार बहुत जब्त कर के मैं बर्दाश्त किया था, मगर एक दिन बहुत साफ और बहुत दृढ़ शब्दों में मैंने कहा, ’’आप किस-किस जगह मुझे रोकेंगे? इस वक्त मैं अठारह की हूँ, अभी आठ साल और जियूंगी। इन आठ सालों के कितने महीनों, कितने दिन, कितने घंटो, कितने पलों पर आपका अंकुश रह पायेगा? जो मैं करना चाहूंगी, कर के दिखऊंगी; चलिए, आप रोक कर दिखाइए।

एक तरीका मेरा भी है

यह मेरा पहला विद्रेह था, मैं शायद पैदाइशी विद्रेही हूँ; बिगड़ैल बच्चा! स्कूल के दिनों में भी वहाँ के सारे कायदे तोड़ना मेरी हाबी थी। बोर्डिंग हाउस में रहती थी और वह मुल्क है भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंडा। हफ्ते में दो बार नहाने का रिवाज। नहाने का वक्त भी लड़की तय था-पंद्रह मिनट, ज्यादातर लड़कियां उस कड़ाके की ठंड में दो बार के नहाने को भी सजा समझती थीं और चूंकि लोग इसे पसंद नहीं करते थे, मैं करती थी। कई अंग्रेज लड़कियों को मैंने नहाने की सजा से मुक्ति दिलायी थी और दिन में दो बार नहीं तो हर रोज तो नहाने पहुंच ही जाती थी मेरी ऐसी-ऐसी कई हरकतें अध्यापिका के कानों तक पहुंची थीं और एक दिन जब उनका प्यार उमड़ आया था, सजा देने से पहले उन्होंने मुझे शुभकामनाए दी थी- ’तनू ! तुम बहुत अच्छी लीडर हो। मुश्किल सिर्फ यह है कि अक्सर तुम लड़कियों को उल्टी दिशा में राह दिखाती हो। चलो, अब बैंच पर खड़ी हो जाओ।

बहरहाल, मुझे अपनी मरजी का काम करने से रोका नहीं जा सकता, ऐसा मेरा खयाल है, और अब इतनी मुंहजोर बड़ाई हांक रही हूँ तो अपने सर जिम्मेदारी ही बढ़ा रही हूँ; पूछने वाले का हक मुझसे पूछने का ज्यादा बनता है कि अगर मैं हिन्दुस्तानी फिल्मों में संतुष्ट नहीं हूँ तो इनकी बेहतरी के लिए क्या कर रही हूँ, या कि अगर मैं जानती हूँ कि इनकी बेहतरी इस तरह मुमकिन है तो मैं, अपनी मरजी की मालकिन, वे मुमकिन तरीके इस्तेमाल क्यो नहीं करती?

पहले तो, जैसा कि मैंने बताया, इस जगह तक आने में मेरे दस साल खोये गये; कई और बजहों में अपने उन शुभचिंतक की कृपादृष्टि को भी गिना सकती हूँ। दूसरे अब, जब कि शायद मैं किसी लायक हुई हूँ-या नालायक, पर हुई तो हूँ-तो मैं अपने हिस्से में आने वाली हर कोशिश कर रही हूँ और करने को तैयार हूँ, कि मेरे पात्रों को मैं यथार्थ और ग्राह्य बना कर प्रस्तुत करूँ। महज इतनी ही बात नहीं, मेरा खयाल है कि फिल्में स्वीकार करने का मेरा तरीका औरों से कुछ तो अलग है ही; जानकारी के लिए कहूँ कि मैंने फिल्म लेने के तरीके को दो भागों में बांट रखा है, पहले मैं यह संतोष चाहती हूँ कि कोई खास पात्र मेरे करने लायक है, अगर न हो तो मैं वह प्रस्ताव पहली ही बार में सख्ती से नामंजूर कर दूंगी और फिर उससे मुझे होने वाली आमदनी आती है, जिसका जिम्मा-मेरे कहानी और पात्र से संतुष्त हो जाने पर-मेरी मम्मी पर पड़ता है। इससे कोई इनकार नहीं कि फिल्मों का काम में अपने और अपने परिवार के मरण-पोषण के लिए कर रही हूँ और बेशर्मों की तरह वह कीमत वसूलना चाहती हूँ, जिसके लायक मुझे मान लिया गया है। चूंकि मुझे इस बात का कोई अर्थ नजर नहीं आता-अपवादों को छोड़ कर-कि मैं कम पैसे लेकर किसी का, या फिल्मों का कोई हित कर सकती हूं।बल्कि, मजबूरियों को उधाड़ कर सामने लाने की बदनुमा हरकत करने वाले शायद योग्य व्यकित ही नहीं है, जो कला की सेवा का बीड़ा उठा लेते हैं। बिना सामर्थ्य के कोई आंदोलन सफल नहीं होता, क्रांति के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इस भरोसे कोई क्रांति कर बैठे कि बाद में सब अपने-आप उसके साथ हो लेंगे, तो वह भूल उद्देश्य का ही नुकसान कर बैठेंगा। कम से कम मैं ऐसी क्रांतिकारी नहीं हूँ, न ऐसे क्रांतिकारी क साथ होऊंगी।

नये सिनेमा की जगह ग्राह्य सिनेमा

इस वक्त मैं पत्थरदिल नजर आ सकती हूँ। व्यवहारिक दृष्टिकोण के मुकाबले आदर्शवाद हमेशा ज्यादा आकर्षक लगता है, यहाँ भी लगेगा, पर आदर्श का साकार हो जाना भी व्यवहार ही है, यहकैसे भूल जायें? मैं अच्छी कहानी और अच्दे चरित्र-चित्रण के पक्ष में हूँ। इस पर भी मेरा बस जितना है, उतना ही है, बाकी निर्देशक के, कैमरा मैन के, लेखक के और चित्र-विशेष के निर्माण के दौरान बाने वाले ऊंच-नीच के हाथ है। फिर भी मेरा छोटा सा रोल इस पूरे विकास में कुछ तो मानी रखता है, एक पात्र को सहज जीवंत रूप देना और स्वाभाविक बना कर दर्शक तक पहुंचाना ही मेरे कर्तव्य की इति है फिलहाल, क्योंकि मैं एकदम ’नये सिनेमा’, ’समांतर सिनेमा’, वैयक्तिक सिनमा’, या एसे किसी पलायनवाद के पक्ष में नहीं हूँ। सिनेमा जनता का है, जनता के लिए है और जनता इकाइयों की बनी है और इकाइयों का स्तर बदलना व्यक्तिगत प्रेरणा से संभव है, यक ब यक दूर खड़े हो कर किसी जादू की छड़ी के जोर से यह नहीं हो सकेगा। पल-पल, एक-एक कदम बढ़ कर, जरा-जरा परिमार्जन के बाद एक दिन वह स्थिति शायद आ जाये कि निर्माता अच्दा सिनेमा हमारी जनता को देने लगे और वह उसे स्वीकार करने लगे। तनूजा का रोल इस परिमार्जन में जितना है, उतना वह ठीक निभा ले जाये, यही काफी है। वह नियंता नहीं है।अकेला निर्माता या निर्देशक भी नियंता नहीं है। उसका अपना रोल इस परिमार्जन में है और उसकी अपनी बाधाएं भी हैं, वही पुरानी बाधाएं, जिन्हें मैं दुहरा दूं कि पैसा लगाने वाला आदमी अपनी अक्ल से कुछ परिवर्तन कबूल करवा लेता है, जो अक्सर चित्र के असली कर्ताओं की कल्पना में नहीं होते या उनकी कल्पना के खिलाफ चित्र के लिए हानिकारक होते हैं। इसके बावजूद अगर तनूजा और तनूजा की तरह इस परिमार्जन में हिस्सा लेने वाला हर कोई अपना-अपना रोल जितना संभव हो ठीक निभा ले जाये, जो सिनेमा सह्य तो हो ही जायेगा। मैंने कहा कि मैं एक ’नये सिनेमा’ के पक्ष में िफलहाल नहीं हूं। मैं इसी सिनेमा के इतने परिमार्जन केपक्ष में हूं कि वह बेहुदा न हो, अधिक सहज और अधिक ग्राह्य हो जाये।

.jpeg/tanuja%20(1)__399x480.jpeg)

विदेशों में, जहां कड़ी पड़ गयी परंपराएं चटख रही हैं, नये चिंतक नये विचार नहीं दे रहे, केवल अधिक सहज और अधिक ग्राह्य विचार दे रहे हैं। इन नये लेखकों में फ्रेडरिक पर्ल की कुछ पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आयी हैं, जिनका भावार्थ यह है कि ’मैं अपना काम करूं और तुम अपना करो। इस दुनिया में मैं तुम्हारी आशाओं पर खरा उतरने के लिए नहीं हूँ, न तुम मेरी, तुम तुम हो और मै मैं हूँ। इत्तेफाकन हम मिल गये तो क्या कहने। और नमिल पाये तो किया ही गया जा सकता है!’

ये पंक्तियां मेरे कमरे में फ्रेम में जड़ी रखी है, क्योकि मैं यही कर रही हूँ- अपना काम, जानती हूँ फिल्मों में कई और लोग मेरी तरह इस वक्त की फिल्मों से असंतुष्ट हैं। शायद उनमें से कोई मुझे मिल जाये। शायद उनमें से कई मुझे मिल जायें। शायद हम सब मिल कर कुछ बेहतर कर गुजरें, शायद!.... और अगर न मिल पाये, तो क्या किया जा सकता है? मैंने कहा न मैं निंता नहीं हूँ, फिल्मों का स्वरूप बदलना या इसका रास्ता खोजना भी मेरा काम नहीं है।

आज नहीं तो कल, कल नहीं तो...

फिर एक बार मेरा यह कहना मुझे हल्का ठहरायेगा, चूंकि यह निपट व्यवहार है, मगर सच्चा है और आदर्शवाद इसकी जगह होता तो ज्यादा खूबसूरत दिखायी देता। खैर, यथार्थ और व्ववहार की अपनी खूबसूरती भी है, जो आंखों वाले देख लिया करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक व्यावहारिक परिमार्जन करने का इरादा मेरा भी है। शायद खुद फिल्म बनाऊँ, शायद निर्देशन अख्तियार करूं और जो मुझे सचमुच प्यारा लगता हो, वैसा सिनेमा लोगों के लिए बना डालूं। यह मैं अभी नहीं करूंगा। अभी मुझे उन बाधाओं से जूझना पड़ेगा, वही पुरानी बाधाएं। जब सारी जिम्मेदारी अकेले उठाने लायक हूंगी, तभी उठाऊंगी।

मुझ क्लोस्टोफोबिया बहुत सताता है। ज्यादा भीड़ और घूटन में एकदम बोखला जाती हूं, कपड़े नोच डालने और चीखने का मन होता है। मैं बेतहाशा भाग कर बाहर खुली हवा में आ जाती हूँ और जितनी हवा समेट सकती हूँ, बड़ी-बड़ी सांसों में समेटती हूँ। फिर भी मैं कई लोगों के साथ निबाह कर ही लेती हूँ! हर दिन, हर मौके तो खुले में भग नहीं निकलती! अभी मैंअपनी फिल्मों से निबाह करने की हालत में हूँ, अभी मैं देख नहीं हूँ कि इन दिनों फिल्मों में आये नये लोग ज्यादा जोशीले, ज्यादा समझदार हैं और वे ’अपना काम’ कर रहे हैं, मुझे ’अपना काम’ करने दे रहे हैं। कुछ समर्थ है, कुछ ने सामर्थ्य अपने गिर्द जमा कर ली है। ये उसी राह चल रहे हैं, जहां मुझे जाना है : इनकेचलते रहने के कुछ मानी हैं, और मैं खुशी-खुशी इनके साथ हूँ। जिस दिन इनसे मेरा निबाह नहीं होगा, जिस दिन फिल्में मुझे अपने फोबिया की तरह घोटने लगेगी, मैं भागगी और बहुत सारी ताजगी समेट लाऊंगी...., आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों...

This is a reproduced article from Madhuri magazine's 25 June 1971 issue.

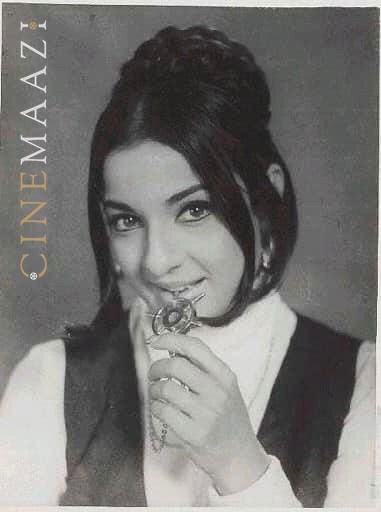

The watermarked images are from Cinemaazi archive and were not part of the original article.

About the Author

.jpg)