जब नफरत से बेड़ा पार हो गया: बलराज साहनी

छोटी-सी हार पर हौसला छोड़ देना और छोटी-सी जीत पर फूल कर कुप्पा हो जाना अनाड़ी कलाकारों की पहली निशान है, पर ज्यादातर कलाकारों को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है- चाहे हंस कर, चाहे तो रो कर।

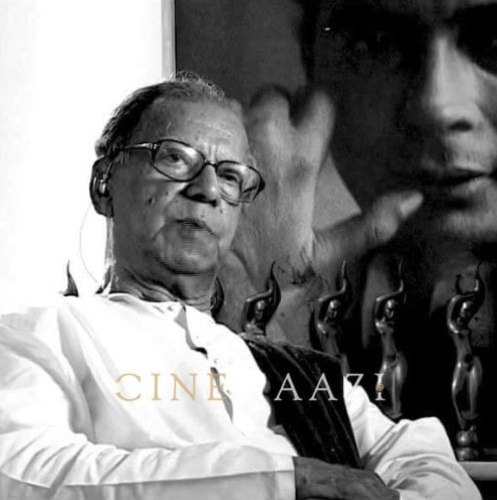

यहां प्रस्तुत है स्व. बलराज की कलम से उनके प्रारंभिक फिल्मी जीवन में घटा एक रोचक, प्रेरणात्मक आत्मप्रसंग।

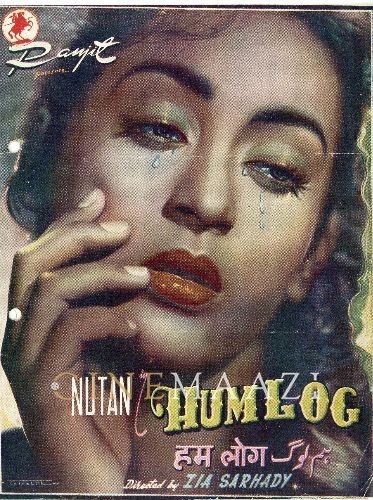

हम लोग (1951) की शूटिंग शुरू हुई, तो मेरी बुरी हालत थी। पहले दिन में एक भी अच्छा शाट न दे पाया। कैमरे का डर, जो पहाड़ की तरह मेरी छाती पर बैठा चला आ रहा था। अब असह्म हो उठा। उस दृश्य में अनवर हुसैन मेरे साथ काम कर रहे थे- मुर्गीचोर कुंदन के रोल में। उनकी ओर देखते ही मेरा आत्मविश्वास टूट जाता। होश-हवाश उड़ जाते। शाट तो क्या, एक भी रिहर्सल मुझसे सिरे न चढ़ी। मेरी उस हालत का अंदाजा इस बात से लगया जा सकता है कि एक मौके पर जब मंै हवा खाने के लिए बाहर बेंच पर जाकर लेटा, तो पतलून में मेरा पेशाब निकल आया।

लंच की छुट्टी के बाद मैं किसी हद तक अपने को संभाल सका। एक-दो शाट हुए, मगर जैसे मुझे हौसला देने के लिए ही ’ओके’ किये गये। मैं जितना ही डरता, अनवर हुसैन उतने ही जोश में आते। फिल्मों की शुटिंग में आम तौर पर यही होता है। यहां खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता नहीं, बल्कि रंग छोड़ता है। अनवर का रोल बेहद चुलबुला था। ऐसा लग रहा था, जैसे वह उन्हीं के लिए तैयार किया गया हो।

अनवर हुसैन हम लोग की जान थे। अद्वितीय था उनका अभिनय, उनके बाद पिछले बीस-बाईस वर्षों में उस स्तर का रोल उन्हें एक बार भी नहीं मिला।

फिल्म में निर्देशक जिया सरहदी, उस दिन मुझे टैक्सी में अपने साथ बैठाकर स्टूडियो ले गये थे। शाम को भी हम टैक्सी से ही वापस आये।

रास्ते में मैंने बड़ी नम्रता से कहा, " जिया, जो भरोसा तुमने मुझ पर किया है, मैं उसके काबिल नहीं हूं। तुम्हें बड़ी मुश्किलों में फिल्म मिली है। अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। मेरी जगह किसी और को ले लो, मैं बिलकुल बुरा नहीं मानूंगा।"

जवाब में जिया ने जिस अपनत्व और बड़प्पन का सबूत दिया, उसे मैं भूल नहीं सकता। अपनी आदत के अनुसार वे कुछ देर दातों तले अपना नाखून काटते रहे फिर, उन्होंने कहा, “बलराज साहब, अब तो या तैरेंगे या इकट्ठे डूबेंगे।”

वह प्रेरणात्मक धक्का

मगर इस जवाब से मुझे न हौसला मिला, न खुशी मिली, बल्कि अगले दिन फिर कैमरे के सामने जाने का डर और भी ज्यादा सताने लगा।

घर पहुंचकर अपनी पत्नी को देखते ही मैं फूट-फूटकर रोने और दीवार से सिर टकराने लगा।

“मैं कभी ऐक्टर नहीं बन सकता, कभी नहीं!” मेरे मुंह से बार-बार निकल रहा था।

इतने में जिया सरहदी का द्वितीय सहायक नागरथ वहां आया। उसकी उम्र मुश्किल से उन्नीस साल की होगी। उसने मुझे उस हालत में देखा, तो लगा ऊंची आवाज में डाटने-फटकारने।

“कायर! डरपोक! बड़े कम्यूनिस्ट बने फिरते है, और आपकी आत्मा है कि अमीरों के जूतों में पल रही है। शर्म से डूब मरना चाहिये आपको।

मैं भौचक्का-सा उसके चेहरे की ओर देखने लगा।

वह बोले जा रहा था।

“आप ऐक्टिंग नहीं कर सकते, बिलकुल बकवास! आप दूसरों से सौ दर्जा बेहतर ऐक्टिंग कर सकते हैं। मगर तब तक नहीं, जब तक आप उनकी शोहरत और अमीरी के रोब के नीचे दबे रहेंगे। अनवर अमीर है। और नरगिस का भाई है। इसीलिए आपकी जान निकली जा रही है। ईष्र्या आपको अंदर ही अंदर खा रही है। बड़े दावेदार बनते है कला के लेकिन असल में आपकी नजरें कला की तरफ नहीं, दौलत की तरफ है। वही सबसे बड़ी और ऊंची चीज है आपकी नजरों में। हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और...”

इप्टा का नाटक, सड़क के किनारे नागरथ ने भी देखा था। उसमें भी मैंने एक बेरोजगार और बीमार नौजवान का रोल किया था। पूरे नाटक में वह पात्र पूंजीवादी व्यवस्था के विरूद्ध जहर उगलता है। वह रोल मैं बड़े जोशीले और प्रभावशाली ढंग से करता था। मेरे शब्द दर्शकों के दिल में उतरते चले जाते थे और उन पर बहुत गहरा असर डालते थे। नाटक के अंत में हाल तालियों से गुंज उठता था। हम लोग में भी मेरा रोल वैसा ही था सो, रो-रोकर दीवार से सिर फोड़ना कहा की अक्लमंदी थी?

उस रात मैंने अपने दोस्तों, साथियों और दूसरे लोगों को उस नफरत की भट्टी में झोंक दिया। मैं सबको अपने दुश्मन के रूप में देखने लगा। मेरा हौसला बढ़ने लगा। सहम घटने लगा, तब मैं बेसब्री से उस पल की प्रतीक्षा करने लगा, जब अनवर से मेरा मुलाकात होगा-अपनी ही जैसे परिस्थितियों के गुलाम एक आदमी से।

नफरत का सबक

अगले दिन मैं जिया के साथ नहीं, बल्कि अपनी मोटर-साइकिल पर बैठकर स्टूडिया गया। मैकअपमैन दादा परांजपे मेरे कमजोर, झुर्रियों भरे चेहरे पर कई प्रकार के लेप और रंग लगाने लगे। ताकि मैं कमरे के सामने सुंदर लगूं। मैंने उन्हें रोक दिया।

“मुझे कोई जरूरत नहीं है सुंदर बनने की, और न मैं सिर पर नकली बाल ही लगाऊंगा। मैं जैसा हूं, वैसा ही रहने दो मुझे। मैं अपने चेहरे को अपना महसूस करना चाहता हूं।”

दादा परांजपे मेरे मुंह की ओर देखते रह गये। फिर बोले, “जैसे जिया साहब ने कहा है, वैसे ही करना होगा?”

जवाब में मैंने कड़क कर कहा, “जिया साहब डायरेक्टर है, और मैं पिक्चर का हीरो हूं, उनका दोस्त भी हूं। हम आपस में निबट लेंगे। आप वहीं कीजिये, जो मैं कहता हूं।”

दादा को मानना पड़ा।

वहां से सेट तक अहाते में कई चमचमाती हुई मोटरें खड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा और एक-दो पर थुका। फिर बाकी मोटरों पर मन ही मन थूका। जब मैं सैट पर पहुंचा, तो अनवर की तरफ ऐसी हिकारत से घूरकर देखा, जैसे वे सचमुच अपनी बहन के टुकड़ों पर पलते हों (आज यह सब सोचकर मन में बड़ी ग्लानि होती है।) और अब अनवर ने मेरी नजर के सामने आंखें झुका ली, तो मैंने जीत का गरूर महसूस किया।

इस समाज में हर आदमी दूसरे आदमी का दूश्मन है। इसीलिए तो इस किस्म के फिल्मी मुहावरे सुनायी देते है- ’वह उसे खा गया, ’वह उस पर छा गया,’ आज देखता हूं कि कौन मुझे खाता है और कौन मुझ पर छाता है!... मैं अपने मन मे बार-बार कह रहा था।

अजीब बात थी कि मुझे पूरे दृश्य के संवाद अपने आप याद हो आये। रिहर्सल मे मैं इस तरह बोला, जैसे बाज चिड़ियों पर झपटता है। जिया ने मुझे सीने से लगा लिया। पास खड़े मेरे गुरुदेव यानी नागरथ की आंखें चमक रही थीं।

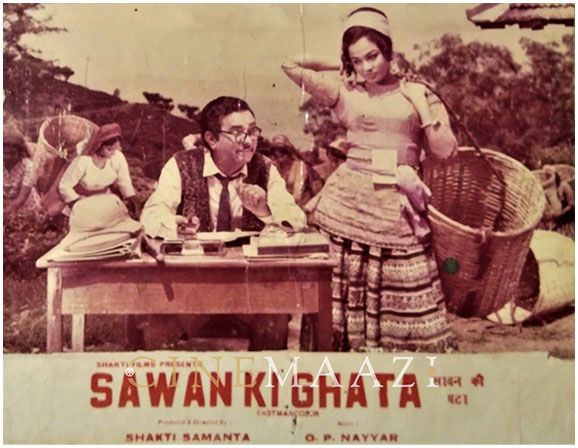

This article was originally published in Madhuri magazine. The images used in the feature are from Cinemaazi archive.

About the Author

.jpg)