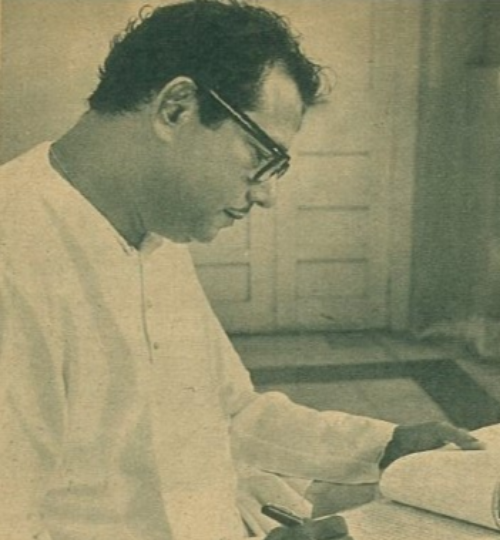

गुरुदत्त और उनकी संवेदनशील यात्रा

Subscribe to read full article

This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $37/- for one full year.

You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.

Not ready for a full subscription?

You can access this article for $2, and have it saved to your account for one year.

“दुखवती निर्माण उन्मद, थे अमरता नापते पद”... स्व. गुरुदत्त के जीवन और उनकी कला का ख्याल करते हुए स्व. महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां अनायास याद आ रही हैं। कलाकार-मन की बेचैनी गुरुदत्त के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। इन्हीं बेचैनियों से जन्म लेती गई थी उनकी हर वह रचना, जो समय की राह पर अमरता नापती चली गई। कलाकार की कला को उसके निजी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। निजी जीवन की घटनाएं, और अनुभव कलाकृति में अपना एक रंग लिए प्रतिबिंबित हो ही जाती है।

इसलिए यदि निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, कहानीकार, कुशल नर्तक और फिल्म को एक कविता के रुप में प्रस्तुत करने वाले गुणी फिल्मकार गुरुदत्त की कालपूर्ण यात्रा पर चर्चा करना हो तो यह लाजिमी हो जाता है कि पहले उनके निजी जीवन की घटनाओं और अनुभवों पर भी एक नज़र डाल ली जाए...

गुरुदत्त शिवशंकर राव पाडुकोण का जन्म 9 जुलाई 1925 को मंगलौर (कर्नाटक) के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता शिवशंकर राव पादुकोण पानाबूंर नामक गांव में हेडमास्टर थे। वे अंग्रेजी के अलावा कन्नड़ भाषा के अच्छे जानकार थे। लेकिन जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की चेष्टा ने उन्हें कभी एक जगह टिकने नहीं दिया और अपने जीवन काल में उन्हांने कई नौकरियां व स्थान बदले। फलस्वरूप गुरुदत्त का बचपन ज्यादातर अपनी मां बासंती की देखरेख में ही गुजरा जो कन्नड़ के साथ साथ हिन्दी, मराठी और बंगला भाषाओं की भी अच्छी जानकार थीं और उनकी लिखी कहानियां विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पूरे आदर के साथ प्रकाशित होती थीं। उन्होंने कुछेक बंगला उपन्यासों का रुपान्तर भी किया था। इस तरह गुरुदत्त को बाल्यकाल से ही साहित्यिक वातावरण में पलने-बढ़ने का सुयोग मिला। कलांतर में गुरुदत्त के माता पिता मंगलौर से बंगलौर और फिर यहां से कलकत्ता में स्थापित हुए। कलकत्ता में ही गुरुदत्त को नृत्यकला सीखने का चस्का लगा। मां तो साहित्यिक एवं कलात्मक अभिरुचि वाली थीं ही इसलिए गुरुदत्त को उनसे भरपूर सहयोग मिला और उन्होंने चुपचाप (गुरु के पिता को बताये बगैर) एक संगीत एवं नृत्य विद्यालय की सांयकालीन कक्षाओं में प्रवेश भी दिला दिया। गुरुदत्त ने तब मैट्रिक की परीक्षा दी ही थी कि उनके पिता को गुरुदत्त की नर्तक बनने की महात्वाकांक्षा का पता चल गया और उन्होंने घर में बवेला खड़ा कर दिया और गुरुदत्त को तो दो-तीन थप्पड़ तक रसीद कर दिए। पर गुरुदत्त को जितना दुःख उन थप्पड़ों का न था उससे कहीं ज्यादा दुःख अपनी मां के अपमान का था जो उसे अपने बेटे की इच्छा पूरी करने की खातिर भोगना पड़ा। इस घटना के अगले दिन ही वे मां का आशीर्वाद लेकर कलकत्ता से सुदूर उत्तर भारत में अल्मोड़ा चले आए वहां सुविख्यात नर्तक पं. उदयशंकर ने राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य कला अकादमी की स्थापना की थी।

इस अकादमी में संगीतकार पं. रवि शंकर, उस्ताद अल्लाउद्दीन खां, तथा अली अकबर खां संगीत की एवं जोहरा सहगल, शांतिवर्धन, उजरा भट्ट, अमला शंकर एवं नंबूतिरी सहित स्वयं पं. उदयशंकर नृत्य का प्रशिक्षण देते थे। ’उदय शंकर केवल विभिन्न नृत्य शैलियों का प्रशिक्षण नहीं देते थे बल्कि उनके द्वारा सिखाई जाने वाली सामूहिक नृत्य कला में, मंच पर प्रत्येक नर्तक की दूसरे नर्तक के साथ तुलनात्मक स्थिति एवं नृत्य के अनुरूप गीत-संगीत के प्रयोग का भी एक विशिष्ट अर्थ था’ इस मर्म का उल्लेख गुरुदत्त ने 1952 में ’स्क्रीन’ को दिए गए एक साक्षात्कार में किया है। इसी समय उदय शंकर नृत्य की सिनेमाई संभावनाओं की खोज में लगे थे और उनके इसी प्रयास ने ’कल्पना’ जैसी अनूठी फिल्म भारतीय सिनेमा को दी थी। 1942 से 1944 के दौरान उन दो वर्षों में अल्मोड़ा के कलापूर्ण वातावरण एवं गहन प्रशिक्षण का गुरुदत्त पर निश्चय ही गहरा असर पड़ा था और शायद इसी प्रशिक्षण का यह सुफल हो कि आज गुरुदत्त की मृत्यु के लगभग तीन दशक के बाद भी उनकी फिल्मों के गीतों को फिल्मांकन की कला को आज भी अतुलनीय माना जाता है।

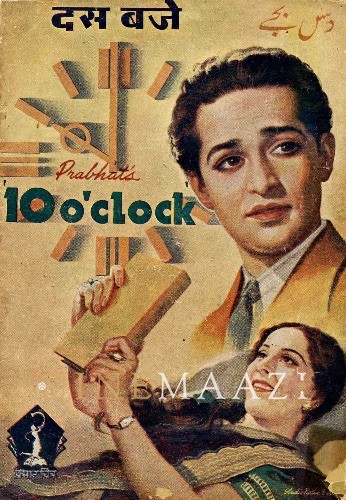

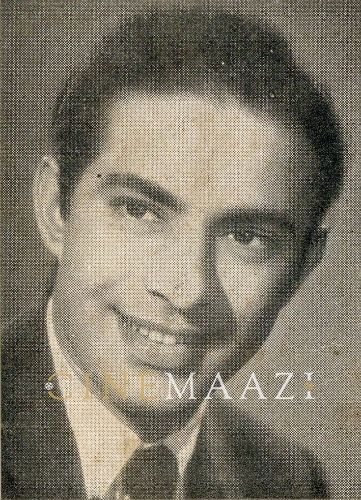

सन् 1944 में 19 वर्षीय गुरुदत्त ने अपनी योग्यता एवं क्षमता का उपयोग सिनेकला में करने की गरज से अल्मोड़ा से फिर एक लम्बी छलांग लगाई और पूना जा पहुंचे, जहां इस समय के विख्यात फिल्म स्टूडिया ’प्रभात’ में बतौर नृत्य निदेशक उनकी यिुक्ति हो गई। वहां उन्हें सबसे पहले फिल्म ’लाखा रानी’ (1945) में लक्ष्मण की एक छोटी सी भूमिका और साथ ही निद्र्रेशक विश्राम वेडेकर के सहायक की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। उसके बात प्रभात की एक अन्य फिल्म ’हम एक हैं’ (1946) में बतौर नृत्य निर्देशक एवं निर्देशक पी.एल. संतोषी के सहायक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। इसी फिल्म के दौरान गुरुदत्त की पहचान देव आनन्द से हुई जो इस फिल्म में पहली बार (नायक के भूमिका में) काम कर रहे थे। दरअसल धोबी ने भूलवश दोनों की कमीजें अदल-बदल दी थीं और उस दिन गुरुदत्त, देव आनन्द की और देव, गुरु की कमीज पहन कर सेट पर पहुंचे। तब एक जोरदार ठहाका गूंजा और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। ’हम एक हैं’ पूरी करने के बाद देव आनन्द बम्बई चले गए लेकिन जाते वक्त गुरु से यह वायदा कर गए कि मैंने कभी फिल्म बनाई तो मैं जरूर तुम्हें निर्देशक के रूप में साईन करूंगा और बदले में गुरुदत्त ने भी देव को वचन दिया कि कभी यदि मैंने फिल्म निर्देतशत की तुम्हें हीरो रखूंगा। कलांतर में दोनों ने अपने-अपने वायदे निभाये। देव के बम्बई चले जाने के कुछ ही महीने बाद गुरुदत्त ने भी प्रभात छोड़कर बम्बई जाने का फैसला किया। इस निर्णय के पीछे ’प्रभात’ की दिनों दिन बिगड़ती हालत भी थी और एक प्रेम प्रसंग भी जिसकी परिणति निराशजनक रही पर उसकी चर्चा यहां नहीं।

लेकिन फिल्म जगत में उनकी स्वतंत्र पहचान अभी (1950) तक नहीं बन सकी थी। अन्ततः उनके पुराने मित्र देव आनन्द ने अपनी नव स्थापित ’नवकेतन’ बैनर के तले आने वाली पहली ही फिल्म ’बाजी’ (1951) में उन्हें स्वतंत्र निर्देशन का काम संभालने का मौका दिया और इस फिल्म के जरिये गुरुदत्त ने अपनी निर्देशकीय प्रतिभा का जो प्रमाण प्रस्तुत किया उससे न केवल नवकेतन को स्थायित्व मिला बल्कि देव आनन्द भी एक नए अंदाज और एक नयी छवि के हीरो के रूप में मुखरित हुए। यहां उल्लेखनीय है कि ’बाजी’ की कहानी भी गुरुदत्त ने बलराज साहनी के साथ मिलकर लिखी थी लेकिन पटकथा एवं संवाद पूरी तरह बलराज के ही थे।

’बाजी’ के बाद गुरुदत्त ने ’जाल’ (1952) एवं ’बाज’ (1953) का भी स्वतंत्र निर्देशन किया। इनमें से ’बाज’ (1953) में वे पहली बार पर्दे पर नायक के रूप में अवतरित हुए। ’बाज’ हालांकि व्यावसायिक रूप से कोई ज्यादा सफल फिल्म साबित नहीं हुई लेकिन गीताबाली जैसी स्थापित हीरोइन के साथ नायक की जानदार भूमिका निभाने का आत्मविश्वास तो उन्हें मिला ही।

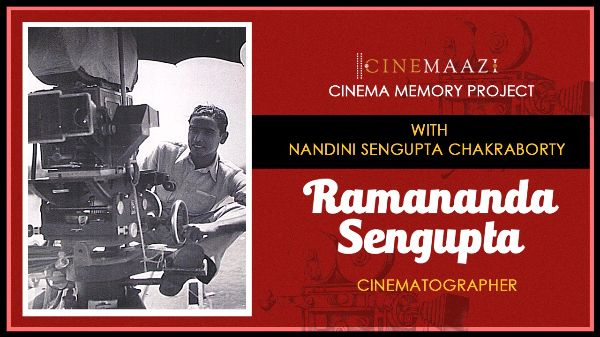

एक प्रभावशाली निर्देशक एवं अभिनेता के रूप में मिले इस आत्म विश्वास की खुराक ने उन्हें अपनी खुद की निर्माण संस्था ’गुरुदत्त फिल्म्स’ की स्थापना का सम्बल दिया। सौभाग्य से इस संस्था के लिए उन्हें आरम्भ में ही अबरार अलवी जैसा कहानी, पटकथा एवं संवाद लेखक और वी.के. मूर्ति जैसा आला दर्जे का कैमरामैन मिल गया जिनका साथ जीवन पर्यन्त बना रहा।

Tags

About the Author

Krishna Kumar Sharma is a film enthusiast who enjoys researching and writing on old cinema.

.jpg)