This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $3700/- for one full year.

You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.

Subscribe to read full article

This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $37/- for one full year.

You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.

Not ready for a full subscription?

You can access this article for $2, and have it saved to your account for one year.

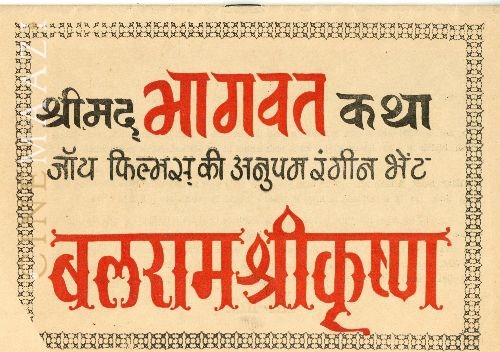

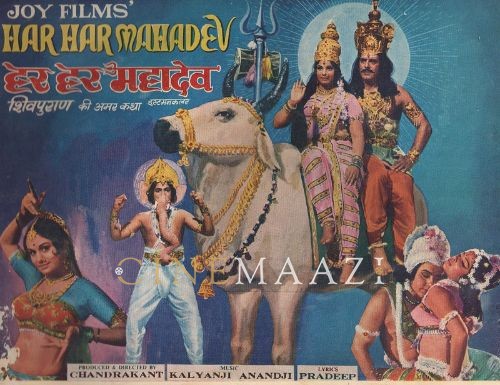

- Release Date1968

- GenreMythological

- FormatColor

- LanguageHindi

- Run Time176 mins

- Length5148.36 meters

- Number of Reels20

- Gauge35mm

- Censor RatingU

- Censor Certificate NumberU-54843-MUM

- Certificate Date05/08/1968

- Shooting LocationVasant Studio

बलराम श्रीकृष्ण की कहानी श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक विरूद्ध एवं उच्च कोटि की कौटुम्बिक कहानी है। आजतक ऐसा पौराणिक चित्र नहीं बन पाया जिसमें कुटुम्ब की इतनी संगठित, सुगठित एवं सुमतिपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई हो। प्रत्येक युग का सामाजिक तथा पारिवारिक ढांचा, गठन व चलन तद्नुसार होता है। किन्तु बलराम श्रीकृष्ण के मुख्य पात्र इस परम्परा से भिन्न मिलेंगे जो पौराणिक युग के होते हुए भी आज के समाज को, आज के कुटुम्ब को, आज के व्यक्ति को, आज के राजनीतिज्ञों व शासकों को आधुनिकता के बड़े ही तथ्यपूर्ण व मर्मस्पर्शी सन्देश देते हैं।

भाइयों के इतिहास में सौतेले भाइयों की कहानियां अधिकतर बैर विरोध की चिनगारियों से ही भरी मिलती हैं। किन्तु बलराम श्रीकृष्ण की कहानी संसार के प्रत्येक सौतेले भाई के लिये प्रगाढ़ प्रेम और अटूट एकता का अतुल्य उदाहरण तथा एक सुन्दर और आदर्श पाठ है।

बलराम श्रीकृष्ण अवतारी पुरूष होते हुए भी साधारण मानव के रूप में विशेष विख्यात हुए। वे मानवीय तत्वों से अछूते रहकर साधारण जनता की उपेक्षा के पात्र बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जनता के समूह-विशेष के नेता थे, समाज के अग्रणी थे और एक विशाल कुटुम्ब के उत्तरदायी थे।

जिस प्रकार दोनों भाई दुष्टों का संहार करने में कन्धे से कन्धा मिलाकर चले, उसी प्रकार वे पारिवारिक जीवन में भी दूध और पानी की भांति एक रूप होकर रहे।

कुटुम्ब की मर्यादा को ऊँचा उठाने में यदुकुल नारियां भी पुरूषों से पीछे नहीं रहीं। बलराम की पत्नी रेवती वीरांगना होने के साथ साथ एक सरल, सरस, उदार हृदया तथा कुशल मनोवैज्ञानिक नारी थी। इसीलिये उसने विद्र्भराजकन्या रूक्मिणी से मिलते ही भांप लिया कि उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है और वह उन्हीं के योग्य है। नारीहृदय की विवशता का अनुभव करते हुए रेवती को रूक्मिणी का हरण भी करना असंगत अथवा अनुचित न लगा। इससे श्रीकृष्ण पर हृदय न्योछावर कर देने वाली रूक्मिनी की रक्षा भी हो रही थी और देवर जी का घर भी बस रहा था। इस घर में कुलवधू बन कर रूक्मिणी के आने से यदुकुल की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने की भावना मुख्य थी। पत्नी के इस निर्णय में भाई के जीवन-सुख का अनुमान कर बलराम ने भी रूक्मिणी का हरण करना क्षत्रिय धर्म माना और अदम्य उत्साह के साथ श्रीकृष्ण को सहयोग दिया। यहां भाभी के मन में देवर के सुख की अभिलाषा, भाई के मन में भाई के सुख की उमंग तथा पति के मन में पत्नी की सदीच्छा का आदरभाव इत्यादि सभी बातें इतनी मधुर और सुन्दर हैं कि इनका अनुकरण करने वाला कोई भी कुटुम्ब स्वर्ग से कम सुखदायी नहीं हो सकता।

कुटुम्ब में किसी प्रकार की कुमति अथवा फूट विपत्ति का ही कारण बनती है। रूक्मिणी-हरण के समय बहन की आंखों के सामने ही श्रीकृष्ण-विरोधी - भाई - रुक्मी की आधी मुंछ और सिर के आधे बाल मूंड कर श्रीकृष्ण ने छोड़ दिया। किन्तु बहन ने भाई की उस दुर्दश का न तो अपना अपमान ही माना, न किसी प्रकार का विरोध ही प्रगट किया। उल्टे, श्रीकृष्ण के उस बर्ताव के लिये रूक्मिणी से बलराम के क्षमा मांगने पर उसने गर्व के साथ उत्तर दिया- ''क्षमा तो मुझे अपने भाई के कहे हुए अपमान जनक शब्दों के लिये मांगनी चाहिये। किन्तु भाई से अधिक मुझे उस कुल का सम्मान प्यारा है जिसकी मैं कुलवधू बनने जा रही हूँ। छोटे भाई के उत्पात के लिये बड़े भाई का क्षमा मांगना भाईयों के बड़प्पन और कत्र्तव्य को तो शोभनीय बनाता ही है, साथ ही, पतिकुल की प्रतिष्ठा पर पितृकुल का मान सम्मान निछावर कर देना संसार की सच्ची कुलवधुओं के लिये कितने उच्च आदर्श व महान गौरव का परिचायक है?

द्वारकाधीश होते हुए भी बलराम श्रीकृष्ण मित्रता के इतिहास में सर्वोत्तम मित्र सिद्ध हुए हैं। दीन दरिद्र सुदामा जैसे बचपन के सहपाठी मित्र की राजोचित सेवा व सत्कार करके उन्होंने राजा और प्रजा, धनवान और निर्धन तथा बड़े और छोटे की सीमा तोड़ दी। गरीब के स्वाभाविक विनीत आचारण के अनुसार सुदामा जब भेंट होते ही श्रीकृष्ण को 'भगवान' 'प्रभु' कहकर सम्बोधित करते हैं तब श्रीकृष्ण अपने को मित्र से दूर होने का अनुभव करते हैं तथा उस दूरी को निकटता में बदलते हुए बड़ी विफलता से कह उठते हैं- ''नहीं मित्र! नहीं। मुझे प्रभु कहनेवाला तो सारा संसार है, किन्तु मित्र कहनेवाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। मुझे मित्र ही कहो।'' तब सुदामा को भी मित्र कृष्ण की मनोव्यथा का आभास और उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। सन्तोष की सांस लेते हुए, गद्गद् हो, प्रशंसा के स्वर में सुदामा कहते हैं। ''मैं तो समझता था कि आप द्वारकाधीश होकर दरिद्र सुदामा को भूल गये होंगे। किंतु मुझे जैसे निर्धन के साथ आपका यह बर्ताव धनवानों के सामने एक महान आदर्श उपस्थित कर रहा है।''

स्वस्थ, सुन्दर और भद्र परिवार में भाईयों के अटूट प्रेम का प्रभाव बहनों पर भी पड़े बिना नहीं रहता। बलराम श्रीकृष्ण की छोटी लाड़िली बहन कुमारी सुभद्रा के योग्य वर ढूंढने की चर्चा चली तो श्रीकृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को चुना। किन्तु बलराम को सम्राट दुर्योधन योग्य जंचे। उस चुनाव में दोनों भाईयों के दृष्टिकोणों का आधार अलग-अलग था। अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए बलराम कहते हैं- ''कन्हैया! नीति बही सुन्दर और सफल होती है जिससे मित्रता बढ़े। पाण्डव तो हमारे सम्बन्धी और मित्र हैं ही। कौरवों को भी यदि हम अपना संबन्धी और मित्र बना लें तो सदा के लिए दोनों के बैर की आग बुझ सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने सुभद्रा का विवाह अर्जून से नहीं; दुर्योधन से करना ठीक समझा है।'' अधिक से अधिक पड़ोसी राज्यों को मित्र बनाना राजनीति का सर्वोत्तम अंग माना गया है। यह जानते हुए भी श्रीकृष्ण इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि व्यक्तिगत अथवा कौटुंबिक माकले को राजनैतिक स्तर पर हल करना उनकी नीति के विरूद्ध था। अर्जुन के प्रति सुभद्रा का आकर्षण उनसे छिपा न था। फिर भी बड़े भाई के स्नेह ने उस निर्णय के विरूद्ध छोटे भाई का मुंह खुलने नहीं दिया। सुभद्रा को जब यह पता चला कि उसके पक्ष में श्रीकृष्ण बोलेंगे तो कुटुम्ब में कलह की आंधी उठ सकती है, उस हरे-भरे संसार में तुषारपात हो सकता है और भाई-भाई में जीवन भर के लिए बैर की आग सुलग सकती है, तो उसके लिए वह सब असहनीय हो गया। बहन के सुख-सोहाग के लिए भाई-भाई का बैरी हो जाय, उससे पहले सुभद्रा ने अपना ही अन्त कर लेना चाहा। भाईयों के प्रेम का मूल्य अपने सुख-सोहाग के बलिदान से चुकाने का विचार ही सचमुच किसी भी बहन के लिए कितना गौरव-पूर्ण, कितना अनमोल है? कौन ऐसा भाई होगा जो सुभद्रा जैसी बहन पर अपने समस्त प्रेम की गंगा नहीं बहा देगा?

बलराम केवल भ्रातृप्रेम के प्रतीक, कौटुम्बिक व्यवस्था में दक्ष तथा रणक्षेत्र में अजेय योद्धा ही नहीं, बल्कि राजनीति के अखाड़े में भी अन्तर्जातीय, अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विचारों के अगुवा थे। उनकी नीति निपुण्ता, उनकी पालित पुत्री सुरेखा के विवाह-प्रसंग में स्पष्ट हो जाती है। सुरेखा का वाग्दान बाल्यावस्था में ही अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु से हो चुका था। सुरेखा जब विवाह के योग्य हुई तब पाण्डवों का बनवास हो चुका था। सुभद्रा और अभिमन्यु दूसरे की दया पर रह रहे थे। विपदा की मार से क्षुब्ध कुन्ती ने पत्र द्वारा रेवती के पास अपना आशय प्रगट किया कि वह मरने से पहले सुरेखा-अभिमन्यु-विवाह अपनी आंखों से देख लेना चाहती है। किन्तु उससे पहले ही बलराम ने वह वग्दान तोड़ कर सुरेखा का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से ठीक कर दिया था। तब तक रेवती अपने पति बलराम को एक कट्टर सिद्धान्त वादी ही समझती रही। उसने एक ठोस राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखा था। इसलिये उसे बलराम की वह नीति न्यायोचित नहीं लगी। उसकी नारी-सुलभ ममता भानजे अभिमन्यु के पक्ष में जागरूक हो ललकार उठी। पुत्री का वाग्दान तोड़ने उसने द्वारकाधीश की मर्यादा के विपरीत माना। संकट के समय फूफी, बहन और भानजे को ठुकरा देना उसने बलराम की निर्बलता का परिचय समझा तथा लोक निन्दा की परवाह न करने वाली नीति की उसने खुलकर भत्र्सना की। तब नारी की बुद्धि को विश्व-बन्धुत्व की दिशा में स्वार्थपूर्ण, सीमित और संकुचित समझ कर बलराम अपनी सैद्धान्तिक नीति स्पष्ट करते हैं- ''देवी! एक जाति का दूसरी जाति से, एक देश का दूसरे देश से और एक राज्य का दूसरे राज्य से मिलन, निर्बलता की नहीं, सद्भावना की निशानी है। संसार की भलाई के लिये अपना लाभ छोड़ देने में मर्यादा कलंकित नहीं होती, बल्कि ऊंची उठती है। मैं कौरव, पाण्डव और यादवों को एक धागे में बांध कर यह बताना चाहता हूँ कि एकता ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है।'' बलराम की अन्तर्राष्ट्रीय नीति कितनी विस्तृत, विशाल और उदार थी, यह उनके कथन से स्पष्ट हो जाता है।

सुरेखा के विवाह प्रकरण में ही अभिमन्यु और भीमपुत्र वीर घटोत्कच का मिलन, भातृप्रेम का दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है इधर बलराम की अज्ञा से सम्राट दुर्योधन के पास सुरेखा तथा कुमार लक्ष्मण के विवाह की निमंत्रण पत्रिका श्रीकृष्ण अपने हाथ से लिखकर भेजवा देते है। उधर वीर बालक अभिमन्यु इसे पाण्डवों का अपमान मानता है तथा उसके रोम रोम में प्रतिशोध की भीषणा ज्वाला धधक उठती है। वह निस्सहाय अवस्था में भी अपने पूर्वजों की आनबान रखने तथा क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने बाहुबल से सुरेखा को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर, माता सुभद्रा के साथ द्वारका के लिये चल पड़ता है। मार्ग में भीम-पुत्र घटोत्कच से उसकी मुठभेड़ हो जाती है। घमासान युद्ध में घटोत्कच के क्रूर प्रहार से अभिमन्यु मूच्र्छित हो जाता है। जब घटोत्कच की माता हिडिम्बा उसकी चेतना लौटाती है तब दोनों को यह पता लगता है कि परस्पर चचेरे भाई हैं। घटोत्कच अज्ञानतावश भाई पर हाथ उठाने के प्रायश्चित में सुरेखा को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करता है।

घटोत्कच वीर पुरूष तथा महा मायावी हाने के साथ साथ मनोरंजक विनादी स्वाभाव का है। वह कौरवों की बारात के अवसर पर ही आकर द्वारका के बाहर मायाबाजार लगा है, कौरवों के साथ उनकी रानियों और दूल्हा लक्ष्मण को भी अच्छी तरह छकाता है तथा सुरेखा को अभिमन्यु के हाथ में सौंपकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। अन्त में रूक्मिणी से श्रीकृष्ण के कहे हुए इस वचन ''भावी मिथ्या नहीं होती'' के अनुसार सुरेखा का विवाह अभिमन्यु से ही होता है। यहाँ बलराम के इस ''एकता ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है'' सिद्धान्त को कौटुम्बिक एकता चरितार्थ करती है।

किसी घटनावश या संयोगवश लड़के लड़कियों का मिलन, प्रेम विवाह आदि तो साधारण बात है। पति भक्ति के प्रकरणों से भी स्त्री पुरुष का जीवन भरा पड़ा है। किन्तु स्वप्न में किसी पुरुष को देखकर अपना पति मान लेने का तथा उसे पति बना लेने का साहसिक और पुष्ट प्रमाण तथा विचित्र एवं अकल्पित उदाहरण भी बलराम श्रीकृष्ण में मिलेगा। साथ ही कन्याहरण की परम्परा के विपरित, इस कहानी में कन्या द्वारा कुमारहरण की उल्टी गंगा भी बहती दिखाई देगी। शोणितपुराधिपति बाणासुर को दी हुई पार्वती की मानसपुत्री कुमारी ऊषा, श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखती है और भारतीय संस्कारों में पली हुई एक हिन्दू की अटल मनोवृत्ति के अनुसार उसे ही पति मान लेती है, उसे प्राप्त करने का प्रण ठान लेती है, प्रयास करती है और एक रात द्वारका के भरे राजभवन से पलंग सहित उसे अपनी सहेली चित्रलेखा द्वारा उठवा मंगाती है। शिवभक्त तथा विष्णुद्रोही बाणासुर की कन्या द्वारा अनिरुद्ध का हरण, यदुकुल की परम्परा और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है इस प्रश्न तथा अपने अपने वचन को लेकर बलराम श्रीकृष्ण के साथ बाणासुर और उसके संरक्षक भगवान शंकर का घनघोर युद्ध छिड़ जाता है। दो भगवानों का वह युद्ध प्रलय की घड़ी उपस्थित कर देता है। किन्तु वह युद्ध सम्प्रदायवाद के चक्कर में फंसे हुए अज्ञानी संसारी लोगों को यह बताने के लिए होता है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण दो नहीं, एक ही हैं। अन्त में यह सिद्ध होता है, सहस्त्रबाहु बाणासुर का गर्व खण्डन होता है और ऊषा का विवाह अनिरुद्ध से होता है। यहाँ यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य की शक्ति का अभिमान नष्ट होकर ही रहता है, कुछ की आन एक मिथ्या दम्भ मात्र है और प्रेम सर्वोपरि है।

नारी, प्रकृति की एक ऐसी देन है और उसका विवाह पुरुष वर्ग के लिए ऐसा आघातक विषय है, जिसको लेकर संसार में विनाश लीलायें होती ही रही हैं। अभिमन्यु और सुरेखा-विवाह की प्रतिक्रिया कौरवों पर ऐसी भयंकर और इष्र्यापूर्ण हुई कि महाभारत ठन गया जो बलराम को निरर्थक लगा। किन्तु श्रीकृृष्ण उसे सार्थक मानकर कहते हैं... ''आप तो जानते हैं भैया! शान्ति के लिए मैंने कितना प्रयास किया। किन्तु जहाँ अभिमानी और महत्वाकांक्षी प्रवृत्तियाँ सीमा लांघने लगती हैं वहाँ युद्ध अनिवार्य हो जाता है। पर महाभारत का विनाशकारी प्ररिणाम बलराम की आंखों में नाच उठता है। उनकी आत्मा उसकी कल्पना से ही कांप उठती है। वे प्रश्न के साथ अपना निर्णय भी श्रीकृष्ण के सामने रख देते हैं। कहते हैं- ''यह युद्ध कौन किससे करेगा? काका भतीजे से, मामा भानजे से, बाप बेटे से, भाई-भाई से और मित्र-मित्र से। इसमें पापी कम और पुण्यात्मा अधिक मरेंगे कन्हैया! इस नर संहार में यादव भाग नहीं ले सकते। तुम भी नहीं।'' जब यह विकट समस्या श्रीकृष्ण के सामने खड़ी हो जाती है कि वे क्या करें, अर्जुन को दिये हुए अपने वचन को भंग करें या बड़े भाई की आज्ञा को? तब भाईयों के मत-भेद की गहरी खाई होते देख, परिवार की प्रमुख सदस्या के नाते अपने उत्तरदायित्व को समझकर रेवती का हृदय विदीर्ण होने लगता है। वह भावी आशंका के भय से फूट पड़ती है और उलाहना के रूप में प्रश्न कर बैठती है- ''भाईयों का वह प्रेम, उनका एक ध्येय, उनकी एक निष्ठा, उनका एक संकल्प आज कहां है? कहां गया भातृ-पे्रम का वह अनुपम उदाहरण जो संसार के सामने आप रखना चाहते थे? आज भाई को भाई ऐसी आज्ञा ही क्यों देना चाहता है जिससे वचन भंग हो?'' पत्नी के इस अधिकार पूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए बलराम को भी विवश होना पड़ता है। कहते हैं- ''इसलिए कि अकारण कौरव, पाण्डव और यादवों के लहू की नदी बहते, हजारों कुल वधुओं की मांग उजड़ते, लाखों होनहार बच्चों को अनाथ होते मैं नहीं देख सकता।'' और श्रीकृष्ण के बचन पालन में बाधक न बनने की आकांक्षा तथा भ्रातृ-वियोग की गहन वेदना ले, विरक्त की भांति बलराम देश के कोने-कोने में पद यात्रा करने एवं तीर्थो का जल माथे चढ़ाने की इच्छा से द्वारिका छोड़कर चल देते हैं।

भाई के लिये अपने सुखों का त्याग, बलराम को निस्वार्थता की अन्तिम चोटी पर पहुंचा देता है। वचनबद्ध श्रीकृष्ण भी भाई के अब तक के अनुराग को विराग में बदलते देख, भ्रातृविछोह की मूक व्यथा से रोये बिना नहीं रहते हैं। अन्त में इधर श्रीकृष्ण महाभारत के द्वारा अधर्मियों का नाश करवाते हैं और उधर शांति दूत के रूप में बलराम शांति यज्ञ में लीन हो जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार दोनों भाइयों के मार्ग हो जाते हैं। किन्तु विश्व में शांति और धर्म की स्थापना का उद्देश्य एक ही रहता है। वे एक ध्येय, एक संकल्प तथा उसी प्रेम से अपना उद्देश्य पूरा कर रेवती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

जिस प्रकार आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के सुख की कामना करता है और उस पर अपने सुख को निछावर कर देने की भावना रखता है, उसी प्रकार बलराम श्रीकृष्ण की गृहस्थी के सदस्य एक दूसरे के लिये जीते हैं। दूसरे के सुख दुःख को अपना सुख दुःख मानकर चलते हैं। बलराम श्रीकृष्ण की गृहस्थी आपकी गृहस्थी है, उनका घर आपका घर है तथा उनका प्रत्येक सदस्य आपके परिवार का सदस्य है।

(From the official press booklet)

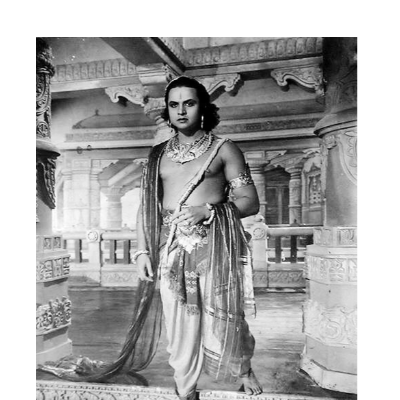

Cast

-

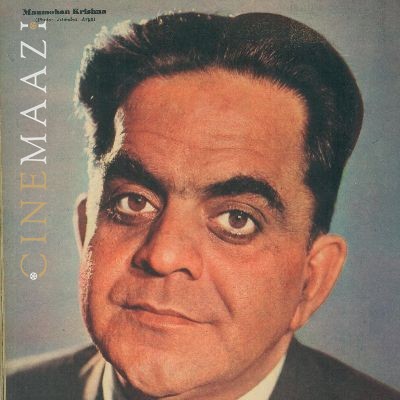

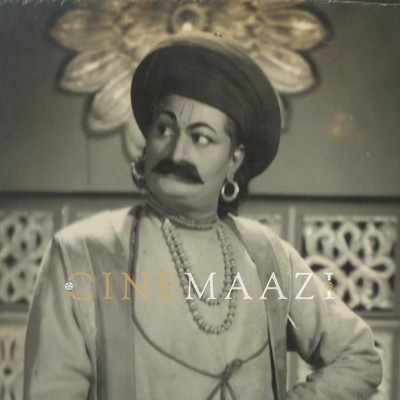

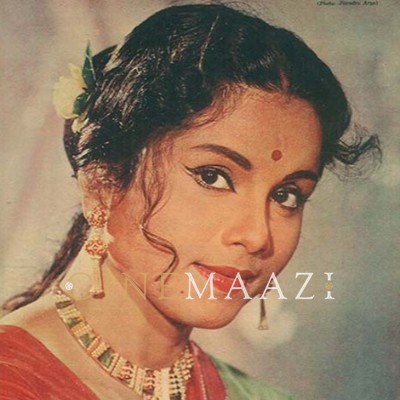

Dara Singh

Balram -

Shahu Modak

Shri Krishna

Crew

-

BannerJoy Films, Bombay

-

Director

-

Producer

-

Music Director

-

Lyricist

-

Story Writer

-

Dialogues

-

Cinematography

-

Editing

-

Sound Recording/ Audiography

-

Choreography

-

Action Director

-

Costumes

-

Make-up

-

Re-recordist/ Sound Mixing

-

Laboratory/ Processed atRamnord Research Lab. Ltd.

-

Music CompanyH M V

-

StillsNew Cine Service

-

Publicist/P.R. O.

-

Publicity PrinterSuper Art Printers, Bombay

-

Production Manager

-

Publicity Design

-

Art Direction

-

Special Effects

-

Song Recording

.jpg)